庄稼一枝花,全靠肥当家。这句传统谚语形象地道出了肥料对农作物生长和农业生产的重要性!符合质量标准的肥料,不仅是农作物增产增收的基本保障,更是保护土壤生态环境的应然要求。然而,2019年上半年,吉林地区的农民购买吉林某生物科技公司生产的复合肥后,施用于农作物,导致农作物烧苗大面积死亡,损失惨重。

经了解:2019年3月至4月间,李某珍与李某铮通过微信进行交易。李某珍将提盐副产品的次品硫酸铵销售给李某铮,共计8 车256.86吨,销售金额为50785元。在整个交易过程中,李某珍与李艳铮未签订书面合同,也未约定销售的产品须为国标硫酸铵或肥料硫酸铵、农用硫酸铵。李某珍销售的产品为白色包装,无任何标识,且部分过磅单中明确标注为“次品硫酸铵”,其售价每吨80元-280元不等,销售价格远低于市场上国标硫酸铵的销售价格。而后,李艳铮以每吨750元的价格,转手将购入的“硫酸铵 ”出售给吉林某生物科技公司。

最终,李某珍因生产、销售伪劣产品罪于2023年10月被提起公诉,2024年8月,吉林市中院作出终审刑事裁定,李某珍获刑两年。正当人们以为,李某珍的获刑使本案告一段落时。吉林某生物科技公司的一纸民事诉状又将事态引向了另一个方向。

根据吉林某生物科技公司的民事起诉状,其以赔偿受损农户经济损失以及名誉受损为由提起民事诉讼,主张损失应由李某珍及其他案涉企业承担连带赔偿责任,并将从未直接交易且不知情的扬州某公司列为共同被告。

吉林某生物科技公司该起诉讼引发多方质疑,作为复合肥的直接生产及销售方,其真的完全无责吗?法律层面是否认可其单方面的责任切割?纵观案涉整个交易链条、交易对象、交易款项以及交易方式,李某珍事前并不清楚李某铮购买的“次品硫酸铵 ”销售给谁,也不清楚李某铮购买的具体 用途;扬州某公司对此亦不知情。反观李某铮,在明知所购产品系非国标提盐硫酸铵的情况下,仍以每吨750元的价格销售给吉林某生物公司,从中牟取暴利。案发后,根据吉林市司法机关的刑事判决,吉林某生物科技公司、李某铮及其背后的江苏某公司并未承担刑事责任,唯独将矛头指向李某珍,其合理性何在?

“这是典型的责任转嫁和选择性执法”,李某珍生产、销售伪劣产品罪的刑事判决虽已生效,但不可否认的事实是,造成农作物死亡的直接原因是吉林某生物科技公司生产的复合肥;吉林某生物科技公司系从李某铮处购买的复合肥原料。

《中华人民共和国民法典》第一千二百零二条明确规定:“ 因产品存在缺陷造成他人损害的,生产者应当承担侵权责任。”作为化肥生产厂家的吉林某生物科技公司在整个生产质检把关中真的没有过错吗?根据吉林某生物科技公司的起诉状,其有多年复合肥生产、销售经验,并具有行业领先优势。其作为专业复合肥生产厂家,对于其采购生产复合肥所需原料,从生产工艺流程来看,均应当建立规范和全面的采购入库检验、生产过程中的质量控制及出库质量检验的制度。该企业是否按照国家标准实施原材料入库检验和成品出库检验?

吉林某生物科技公司从李某铮处采购的5车共计162.38吨硫酸铵,经检测硫氰酸铵含量高达90%——这是工业废料的典型特征。如此明显的不合格原料,入厂时竟未被检出,这又是何原因?更令人难以置信的是,使用该不合格原料生产的复合肥,其成品中仍被检出含11.6%的硫氰酸铵,却直接流向了市场。“吉林某生物科技公司自诩为“行业领先企业”,其出厂质检竟形同虚设。

作为民事诉讼的被告方,扬州某公司对本案提出诸多疑问:吉林某生物公司提供的证据不足以充分证明,其使用的复合肥所含硫酸铵系李某珍销售的,更无法证明系李某珍销售的硫酸铵与农作物死苗之间具有因果关系。作为专业复合肥生产厂家,吉林某生物公司需向多家单位采购硫酸铵用于生产,不排除其生产的复合肥实际采用了其他厂商的硫酸铵。

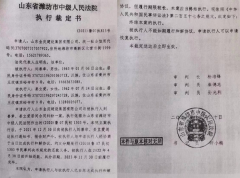

无可置疑,造成损害后果的缺陷产品为吉林某生物公司生产的“复合肥”。换言之,该复合肥与农户损害后果之间存在因果关系。从这一层意义上讲,产品的侵权责任主体限定于吉林某生物公司及其经销商及农户之间。进一步结合硫酸铵仅为原料,系复合肥产品的原料之一。需要添加其他原料并经过必要的加工后产出复合肥产成品。可见,李某珍销售的硫酸铵不属于产品侵权责任纠纷的“产品”。再者,扬州某公司与李某铮以及吉林某生物公司之间并不存在合同,而仅在李某珍与李某铮以及李某铮与吉林某生物公司之间存在交易,在缺乏交易事实的情形下,所以涉及的相关交易主体,责任如何合法且合理界定?社会公众将拭目以待。

当法律的天平开始称量这起跨越刑事与民事边界的复杂案件,它需要称量的不仅是几百万元的赔偿金额,更是中国农业安全体系的根基。法律最终裁决,既是对受害农户的交代,更是向所有农业生产企业发出的警示——生产线上的 每一道质检工序,都牵系着田间地头的生计。

土地不会说谎,被“劣肥”灼伤的农田正静待司法的公平公正裁判!法律能否坚守“生产者负责”的底线?案件的处理结果,既关乎个案法治的正义,更关乎中国农业能否在法治轨道上构建起真正的安全屏障。劣肥坑农,责在谁方?值得社会各界持续关注。

庄稼一枝花,全靠肥当家。这句传统谚语形象地道出了肥料对农作物生长和农业生产的重要性!符合质量标准的肥料,不仅是农作物增产增收的基本保障,更是保护土壤生态环境的应然...

免责声明

1、凡本网注明出处非(新京日报)的作品,均转载于自其它媒体或会员发布,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,目的在于信息的传递,本网不承担稿件侵权行为的连带责任,如对稿件有质疑请与本网客服联系。

2、凡涉及客服电话、转账交易等请查询官方认证,谨防上当受骗。

3、为了保障人身和财产安全,请核实安全认证的官方客服电话,防止上当受骗。

4、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在15日内联系本网客服。